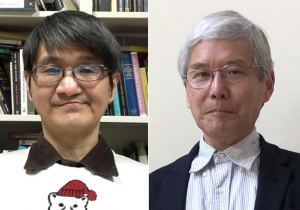

対談シリーズ「立ち止まって、考える―パンデミック状況下での人文社会科学からの発信」第4弾・後編をお送りします。前編に引き続き、こころの未来研究センター教授・内田由紀子先生と、ユニット長・出口康夫先生の対談です。前編はこちらから、これまでの対談はこちらからまとめてご覧いただけます。

なおこの対談は2020年4月16日、オンラインで行われました。

出口康夫 (人社未来形発信ユニット・ユニット長、以下出口) では、ここでさらに時間のスパンを長くとって考えたいと思います。コロナパンデミックへの対応をめぐっては、二つの時間スケールを区別することが可能だと思います。まずパンデミックの最中にあって、感染を防ぐ、命を守る、そのためにはどう行動するのか、社会のあり方を、暫定的にせよ、とりあえずどう変えたらいいのかという吃緊の課題にわれわれはいま直面しています。他方は、将来コロナ禍がさしあたり収まったとして、その後の来るべき社会や文化、「アフターコロナ」の世界を、今回のパンデミックの教訓を踏まえ、いかにして構想し直すべきかという、より長期的な課題です。特に、この後者の長期的見通しについては、いかがでしょうか。

「アフターコロナ」の集合活動

内田由紀子 (こころの未来研究センター教授、以下内田) まだ私も正直言うとこの件に関しては、そんなに考えがまとまっているわけではありません。ひとつ言えるとすれば、先ほど申し上げた集合活動のあり方についてです。それは日本の集団の性格や、個人の心身の健康に影響を及ぼすものでした。すべてを遠隔、オンラインでやるという状況は短期間だから、とにかく我慢してくださいという話に今はなっています。しかし私は残念ながら、結構この状況は長期化するのではと思っています。すると、何かでこれまでのやり方を代替させないといけない。完全でなくても、ある程度うまくやれるような仕組みを作る必要があります。今日の対談もオンラインで実施していますが、こうした2次元の画面の情報と、直接会ったときとで、心理的・実質的に何が違うかというのを見極めて、それをどうやって埋めるかというのがまず一つの問題です。医療や組織の活動、教育、あるいは立ち話に至るまで、何をどうやって埋める必要があるのかを見極めないといけない。

よく使われているオンラインツールはかなりのものが海外で作られたものですが、日本的な集合意識から見て足りない機能を補完するようなことも考えないといけないかもしれません。例えば、みんなが寄り集まっているのだけど、メインで進行していることの横で発生するこそこそ話みたいなことが実は重要なことってあるように思うのですが、それをどう代替できるだろうかとか。あるいは、こそこそ話の中で重要な情報がやり取りされていたという社会性のあり方そのものを変えないといけないのかとか。バーチャル集合活動では、そうした足りない情報を埋める想像力が問われるようになると思います。それは認知的にはしんどいことだと思いますが、それをやるトレーニングも必要でしょう。オンライン会議で画面がずらっと並んだ時、一人一人に注意を配分して議事を進行したり意見を集約したりするのは難しい。そうするとどうしてもさぼっていそうな逸脱者を見つけるというような、簡単な方向に流れてしまいがちです。そうならないように、ポジティブな面をどう拾うかという方向に話を持っていく必要がある。集合的な恐怖がどんどん強くなってしまうようでは、このアフターコロナを乗り切れなくなってしまいます。今までの日本社会は、減点法でやってきた面があると思いますが、減点法にさよならできるように、結構大きなシステムの変化を起こさないといけないかもしれない。それが自然発生的に起こるのを待つだけではなく、将来生じてくる問題を見越して、企業や組織あるいは地域などの単位で積極的に変えないといけない。

出口 確かに、われわれは今こうやってZoomでお話をしているわけですが、ZoomやSkypeといった、ITを使った遠隔会議には、基本的に個人主義的なというか、ヨーロッパないしアメリカ的な集団コミュニケーションの仕方が知らず知らずのうちに組み込まれているという気がします。例えば、まず画面上ではみんながみんな正面を見ていて、相手と正対して話さないといけないという…

内田 そうですよね(笑)。お互い対面の状態で情報処理するというのはとてもアメリカ的です。

出口 アメリカやヨーロッパの場合、人と話すときは相手の目を見るというのが一つのマナーで、目をそらして話すというのは、相手に対してちゃんと向き合っていないということで失礼にあたる。一方、日本では、近くに立って一対一で話をする場合でも、微妙に視線をそらすのがむしろエチケットにかなうというところがある。なので例えば、いわゆる「Zoom飲み」をしている場合でも、みんなが妙に相手の目を見て会話を交わすので、なんとなくアメリカでのパーティで、たまたま日本人と出くわして話しをしているような気分になる。

また Zoom 画面では、参加者一人一人が一つずつの小画面、コンパートメントを持っていて、それで互いが明確に区切られている。そしてその小画面がブロックのように積み上げられて、一つの会議体が成立することで、個人がアトム、ユニットとしてまず存在し、その組み合わせによってはじめて全体が構成されるという、個人主義的、個体主義的な構造が、明瞭に視覚化されている。これもわれわれの集団感覚と微妙にずれるような気がします。

内田 違いますよね。日本だと、人々に面と向かって何かを伝えるのはトップリーダーの仕事で、それ以外の人たちというのはそれこそ、何かこそこそコミュニケーションをとるということで成り立ってきたわけです。それを、今は変えざるを得ない状況になってしまった。こうした日本の社会にうまくフィットしたツールを日本の企業が開発してくれたら、すごく面白いと思いますね。ただ、2次元のオンラインではどうやっても補えない難しい面もあるかもしれない。だからせめて、人々が快適にコミュニケーションするためにも、減点法ではないやり方を考えて、恐怖心のようなものを少しでも低減できないかと思います。

アフターコロナの社会状況の中で、日本のよかった面と悪かった面を、改めて考え直していくこともできるかもしれない。先ほどのハンコの話もそうですし、長時間労働や通勤の長さ、時間のかかる出張などもそうです。今までは普通にあった、面倒なことに手間をかけることや、結果的にダラダラ仕事をしていることになっていても「一生懸命なところを見せる」みたいな非効率性に価値をおいていたことが、もっと機能的にスリム化できるかもしれない。だからそのときに、手続き的なことだけではなくて、そういう、ある種の減点法的価値観とか、誰かをたたくみたいな、そういう現象も一緒に変えられないかなと思ったりしています。

先の見えない状況における文化、「踏みとどまる知」としての人文学

出口 現在、日本では、緊急事態宣言が出される中で、社会全体に閉塞感、不安感が広がっています。その閉塞感の一つの原因ないし正体は、「先が見えない」ということにあるのではないか。例えばハリケーンや台風の場合、長くて数日間は嵐が続くが、その後は台風一過で青空が戻る。その意味で「先が見える」。もちろんコロナパンデミックの場合でも、さまざまな疫学的予想がなされていて、みんなで外出を自粛すれば、2週間後には感染者数が減る、ないしは増加が鈍るという解説が、左右対称のカーブのモデルなどを使いながらなされている。一方、外出自粛がどの程度行なわれているか、その効果がどれだけ現れるのか、2週間たってみないと誰にも分からない。さらに過去のパンデミックの例を考えると、感染が一旦収まっても、いつどのようなぶり返しが来るのか、これまた分からない。場合によっては、このような宙ぶらりんの状態が年単位で続くかもしれない。このように、多くの人が、先の見えない感じ、将来に対する漠然とした不安や不透明感を抱えている。こういった将来に対する不安が、個人にも集団にも、かなりの心理的負荷になっていて、その結果、異質な人をヒステリックに排除するといった集団行動も出てきているのかもしれない。このような不安の心理について、どのようにお考えでしょうか。

内田 先が見えない、しかも局所的ではなく世界の広範囲に広がっている、というのは、厳しく、なかなか今まで経験されたことがない状況だと思います。すると「何かを我慢している」という考え方だともたない。人間にとって、我慢やストレスがかかっている状態というのは、時間的限界が見えるからこそ可能になるものであって、それが長時間続くと「無力感」を覚えるようになります。無力感で動けなくなるとか、あるいは破れかぶれとも言えるような行動を取ってしまうという選択肢が出てきかねない。では持続可能なかたちで行動制御をするためにはどうすればいいのか。「我慢している」ということに目が行くと、本当はやれるはずだった、自分の手元から奪われたことに目が向いてしまう。そうするとネガティブ感情がどうしても出てきてしまう。そうではなく、何か得たものはあるか、今は無理でも、将来得られる可能性があるものは何なのか、そのためには何が必要なのかということを明確に目標設定として考える必要があります。感染のリスクと恐怖心がある中で、どうしてもネガティブのほうが多いのは、当然仕方がないと思います。しかしそこだけを見ていると、多分1年、2年の長距離走は難しい。もちろんそんな将来のことを考える余裕もないという人たちもたくさんいることでしょう。しかしこれは社会全体の共同作業ですから、役割分担して、考えられる人は当座のこと以外の「将来」に向けてのことをしっかり考えなければいけません。

そしてもしかすると、「文化」の役割にも目を向けてよいかと思っています。今はコンサートやイベントができなくなって、文化や芸術はいったいどうなるのだろうという状況です。でも私はこの機会に京都市の交響楽団の無観客の演奏や、ベルリンフィルが今回の状況を受けて無料公開している動画、日本のミュージシャンのコンサートの動画公開を視聴させてもらって、創造的な活動やそのうねりみたいなものに触れることというのは本当に力になるなと感じたのです。文化を享受する喜びは今だからこそもしかすると、実は大きな役割を持つことができるのでないかなと私は思っていますが。

出口 なるほど。では、文化や芸術についての今のお話から、人文学の意義についての話題につなげたいと思います。内田さんは、文化心理学もご専門ということで、文化を扱う人文学と、人間の心理、行動を科学する社会科学が交わる境界領域におられると思います。一方、私の専攻は哲学という、科学とはほど遠い、人文学のど真ん中に位置する分野ですし、私自身、科学と一定の距離をとり緊張感ある関係を保つこと、言い換えると、科学に対して批判的精神をもって対峙すること、「クリティカル・ディタッチメント」をモットーにしてきました。このような立場から見た場合の人文学の特徴や意義、役割について、科学、特に自然科学と対比させる形で、二点ほど、論点を出させていただきたいと思います。

自然科学は、古典的な天文学を含む物理学がそうであるように、基本的に予測知です。現象の間の規則性を見いだすことで、次に起こる出来事を予測する。医学でも、治療という人体に対する積極的な介入を行なったら、その後どうなるのかという予後予想が不可欠です。同じことは、社会科学の中で最も科学化ないし物理学化が進んでいる経済学でも言えます。経済政策という政策介入を行なった場合、社会はどう変わるのかに関する予測を提供するのが、その主な役割です。このような予測知としての科学は、まわりの環境を観察して、予測を立て、その上で次の行動に移るという人類の生存戦略の一つの結晶化、洗練化であるとも言えます。

一方、人文学は予測知ではありません。例えば歴史学によって過去の社会が明らかになったとしても、そのことで天文学と同じような意味での未来予測はできません。では人文学とは何か、それはわれわれ人類にとってどのような意義を持つのか。私は人文学には予測とは異なる二つの役割、意義があると考えています。一つは、踏みとどまる知としての意義です。人文知は、前のめりにならず、地に足をつけて踏みとどまる、人々のそういった姿勢を支える知という側面を持っています。未来を予測し生存戦略を練ることは、もちろん重要です。しかし人間は、単なる生存マシーンではありません。四六時中、あくせくと前ばかり見て、最適解を計算することばかりが人間の生ではないのです。時には生存ゲーム、サバイバルゲームから降りて、自分や世界を没利害的な観点から、カントの言う「インテレッセロージッヒカイト (Interesselosigkeit)」の立場に立って一から見つめ直すことも必要です。芸術や文化や人文知は、将来を睨んだ生存戦略には役立ちませんが、人々に踏みとどまって深呼吸をする機会を提供する役割は果たし得ます。そのことで人文知は、生存ゲームによって平板化されかねない人生を豊かにする意義を持ちうると思います。

コロナパンデミック下で、人々は、自分たちの生存が脅かされていると感じ、未来予測にやっきになりつつも将来が見通せないという宙づりの状況にあります。結果として漠然とした不安が広がる中で、異者排除のような動きも出てきている。このような、みんなが浮き足立って、前へ前へと一斉に傾斜していく状況下で、人々を踏みとどまらせる人文学、さらには芸術や文化の意義がむしろ高まっているのではないでしょうか。

内田 全く同感です。

出口 文化心理学のお立場から、どうお考えでしょう。

内田 心理学は中間地点だと思いますよね。人の行動の予測みたいなこともするわけです。

出口 そうですよね。なので、例えば社会政策に活かせるという利点も持った学問ですよね。

内田 ただ一方で、人の行動を予測して、それを制御しようという科学的な側面と同時に、心理学では人の感情とか思考についても考えるわけです。感情とか思考というのは、行動の予測にもつながるものでありながらも、今まさにその人が生きている状態についても考えることになります。人間が生きていく中では、自分に何が起こるかわからないですし、明日死ぬことだってあるかもしれない。予測を立てられないことはたくさんあるわけで、私たちはそのことに気付いている。だからこそ自分が生きている価値や生きがいみたいなのを、その瞬間ごとに持てるのかどうかというのが、人間の人生においてとても重要な問題だと思います。つまり、私たちはなぜ生きるのか、どう生きるのかということについて、個人の目標やゴールにつながるものと同時に、歴史や社会の中でその意義を位置づけるような、ある種の「大きな物語」も必要としているということです。人文科学の役割の一つはこうしたものにつながる価値観や視点を提供するところにあると思います。

もちろん今の社会では、人生設計を考えて、何十歳でこうなるためには、このタイミングでこうして、これだけ勉強して、というように、目標から逆算して行動するのが通常ですし、目標に向かうための努力は、だからこそ苦しくても毎日頑張って実行することができるわけです。しかしそれは個人の物語です。残酷なことに、現在のようなリスク状況は、人間の生命というのは必ずしも個人の物語の筋書き通りにいくわけではないという事実を私たちに突き付けてきます。そうしたときに私たちは、日々生きることの意味、心を動かされるような、より大きな「価値」に触れたくなる。先ほどおっしゃられた「踏みとどまる」というのも大きな価値の中で意義を持つことができます。文化や芸術あるいは人文学の知恵は、こうした大きな価値の提供を担ってくれるのではないでしょうか。資本主義的な逆算モデルだけではなくて、瞬間ごとの自分の生の充実ということも考えないといけない。そんな時にこそ、心震える体験が持っている力は大きいと思っています。美しい音楽や芸術に触れるのもそうだと思いますし、先人が書いた書物を読んで深い洞察に触れるというのもそうだと思います。心を豊かにしてくれるものを人類が切り捨ててこなかったことに、私はときどき感謝したくなることがあります。ですから人文社会科学、あるいは芸術分野が果たしていく役割がアフターコロナの世界につながっていけばいいなと思います。

「幸福」の提案

出口 いま「価値」というお話が出ました。私が考えている人文学のもう一つの意義は、その価値に関わります。先に、人文学は、予測に傾斜した生存ゲームとは一線を画す、踏みとどまる知だと申しました。一方で、人文知は未来に関わる側面、将来を向いた視座も備えています。しかしこの場合でも、人文学が提供するのは、自然科学的な予測ではなく、提案、プロポーザルです。予測とは異なり、提案には必ず一定の価値観が入り込んでいます。人文学の提案にも、単なる未来像の提示のみならず、現在のわれわれの生き方にもかかわる価値そのものの提案が含まれていますし、むしろ、含まれるべきだと考えます。人文知は、単なる事実の掘り起こしに留まるだけではなく、このような価値観で生きてみませんが、このような価値を実現させてみませんかという、実践への誘い、呼びかけでもあるのです。

内田さんのご専門でもある、幸福、ウェルビーイングに即して言えば、人文知は、これまで人の幸福な生き方、人が幸福になれる社会のあり方を提案してきたし、今後も、提案し続けるべきだと思います。現在、哲学でも、しばらく等閑視されてきた幸福について再び正面から論じようとする動きが出ています。日本語で読める近刊書として、例えば青山拓央『幸福はなぜ哲学の問題になるのか』(太田出版、2016年)、L.A. ポール『今夜ヴァンパイアになる前に:分析的実存哲学入門』(奥田太郎、薄井尚樹訳、名古屋大学出版会、2017年)、山口尚『幸福と人生の意味の哲学』(トランスビュー、2019年)などが出版されています。

私自身は、「幸福」は「自己」という概念ないし事柄と深く結びついていて、両者とも、個々の特性や能力ないしは指標に還元されない、全体論的なあり方を持つものとして捉え直され、提案し直されるべきだと考えています。人間を、走る力、瞬発力、持久力、記憶力、計算能力、コミュニケーション能力といった個々の能力や属性の単なる集積物ないしは束と捉えた場合、何が起こるのか。これらの能力はすべて数量化、数値化可能で、その値は有限です。そもそも人間よりも身体能力が高い動物はいっぱいいますし、人間が長年誇ってきた知的能力についても、現在、AIに追い抜かれつつあります。人間を能力の束に解消する自己観に甘んじている限り、近年語られているシンギュラリティ、即ちAIが人間の能力を超える状況にいたった場合、個々の職業と言うより、人間そのものがAIに取って代わられる事態、いわば「人間失業」という事態が起きかねません。その場合、われわれは自らの存在価値、生き甲斐を失ってしまい、幸福な生を送れなくなる可能性も危惧されています。このような未来を避け、人間のかけがえの無さを守るためには、人間や自己を、個々の能力に還元するような見方自体を改めるべきではないでしょうか。人文学、特に哲学には、今こそ、個々の能力、特性に解消されない全体論的自己観、そして幸福観を提案することが求められていると思います。

以上はあくまで私の考えですが、内田さんにも、コロナパンデミックを踏まえた幸福観についてご意見を賜ればと思います。

内田 幸福について研究しているとはいえ、みんなで幸福になりましょう、きらきらしましょう、とは私はなかなか思えなくて、幸福はどこかの誰かの不幸せの裏返しかもしれないわけですし、実はすごく難しい概念だと思っています。むしろ幸福とは人や社会の価値を表す写し鏡のようなものだと思います。人が結局何によりどころを求めて、何を行動原理にしているかということが、その人の幸福観に表れるのです。幸福には日々日常のポジティブな感情である「へドニア」と、先ほどから話に上がっている価値にもつながる「エウダイモニア」があります。エウダイモニアは人生を生きる意義をどう見つけるかということにかかわります。かつて人々はこれを宗教的な意識などに求めていたと思いますが、科学主義、資本主義が強くなると、社会全体に共有される「大きな物語」を持つのが難しくなってしまったと言われています。そこで広がってきたのは、「個人主義化された幸福観」です。おっしゃられたような「人間や自己を、個々の能力に還元する」ということも、個人主義化された幸福とかかわっています。

実は、個人の幸福というのがそもそも取り沙汰されるようになったのは、人間の歴史の中ではすごく短いんですね。そして個人の幸福は資本主義との相性が良かったために、人々の行動原理として受け入れられていきました。それより前は集団としての生き残りのほうが課題だった。個人一人一人が幸福にしなければいけないとか、それを守らなければいけないという、幸福を追求する権利みたいなものを、人類は長い時間をかけて獲得してきたわけです。ところがいったんそれが出てくると、資本主義的な考え方にぴったりとはまってしまって、幸福とはお金があって、ほしいものが手に入って、というような、やや平べったい予測モデルみたいなものとして発展してきてしまった面があると思います。もちろん現代の社会ではそうした要素を排除するのはすごく難しいと思いますし、最低ラインの経済的な充足は絶対に必要だと思います。ただ、そうしたベースの上に何を乗せていくのか、何のために生きるかという価値の問題としての幸福というのを考えないといけない。

アフターコロナの世界を考えたときに、これまでのような、自分の保有できる資質を最大化することで自分の幸福な感情を高めようとする種類の、資本主義的な個人の幸福だけではもたなくなってくると思います。そこでは他者や自然との共生にかかわる価値に結び付いた幸福、私たちはこれを「協調的幸福感」(文献1, 文献2, 文献3[PDF])と呼んだりしていますが、自分の持てる資質の最大化よりは他者との分配、つながりに目を向ける必要が出てきます。そうしないと新たな世界を生きていくのはなかなか難しいことでしょう。アフターコロナに向けて、個人も社会も、意義ある選択ができるかどうかが問われていると思います。

また、他者や自然との共生なしには、持続可能性はあり得ません。つまり、個人のゴールとしての幸福ではなくて、社会全体、あるいは一人一人の思考を問い直す手がかりとしての幸福というものを考えないといけない。こういう危機的な状況になると、このような問い直しが顕在化すると思います。東日本大震災のあとも、幸福や日々の状況に対する考え方が変わったという人たちが被災地以外の地域でも多く見られました(文献4, 文献5[PDF], 文献6)。当たり前と思ってきた生活基盤の維持が難しくなるという現実を目の当たりにしたとき、はじめて、人は日々自分が何をよりどころにしていたのかという価値に気づくのだと思います。現在の危機的状況の中で、そもそも、一番守るべきものは何だったのだろうかとか、大事なのは何だったのだろうかという価値の問題に、私たちはしばらく直面し続けるのだろうと思います。価値の問題と、経済対策とのジレンマが生じることは避けられないことかもしれませんが、価値の問題も見失わないようにしていくことが必要かと思います。

出口 わかりました。今日は、ご帰国早々でいろいろと大変な中、遠隔インタビューという一つの新たな試みにご参加いただきどうもありがとうございました。

内田 ありがとうございました。

他のレポートを読む

-

report 2021/07/30

【オンライン公開講義】”立ち止まって、考える” – 科学哲学

立ち止まって、考える -

report 2021/07/30

【オンライン公開講義】”立ち止まって、考える” – 仏教学・チベット学・ブータン学 #こころの未来研究センター

立ち止まって、考える -

report 2021/07/30

【オンライン公開講義】”立ち止まって、考える” – 美学・芸術学 #こころの未来研究センター

立ち止まって、考える -

report 2021/07/30

【オンライン公開講義】”立ち止まって、考える” – 現代社会論・社会思想 #こころの未来研究センター

立ち止まって、考える

人社未来形発信ユニット基金

人社未来形発信ユニット基金